Georges Ducommun und Doxa

Dass Taschenuhren im Zentrum der handwerklichen und wirtschaftlichen Interessen des Herrn Georges Ducommun standen, sollte angesichts der Zahl 1889 nicht verwundern. In diesem Jahr eröffnete der Uhrmacher im Westschweizer Jura ein Atelier zur Fertigstellung von Zeitmessern für die Tasche. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt Doxa Uhren noch kein Thema.

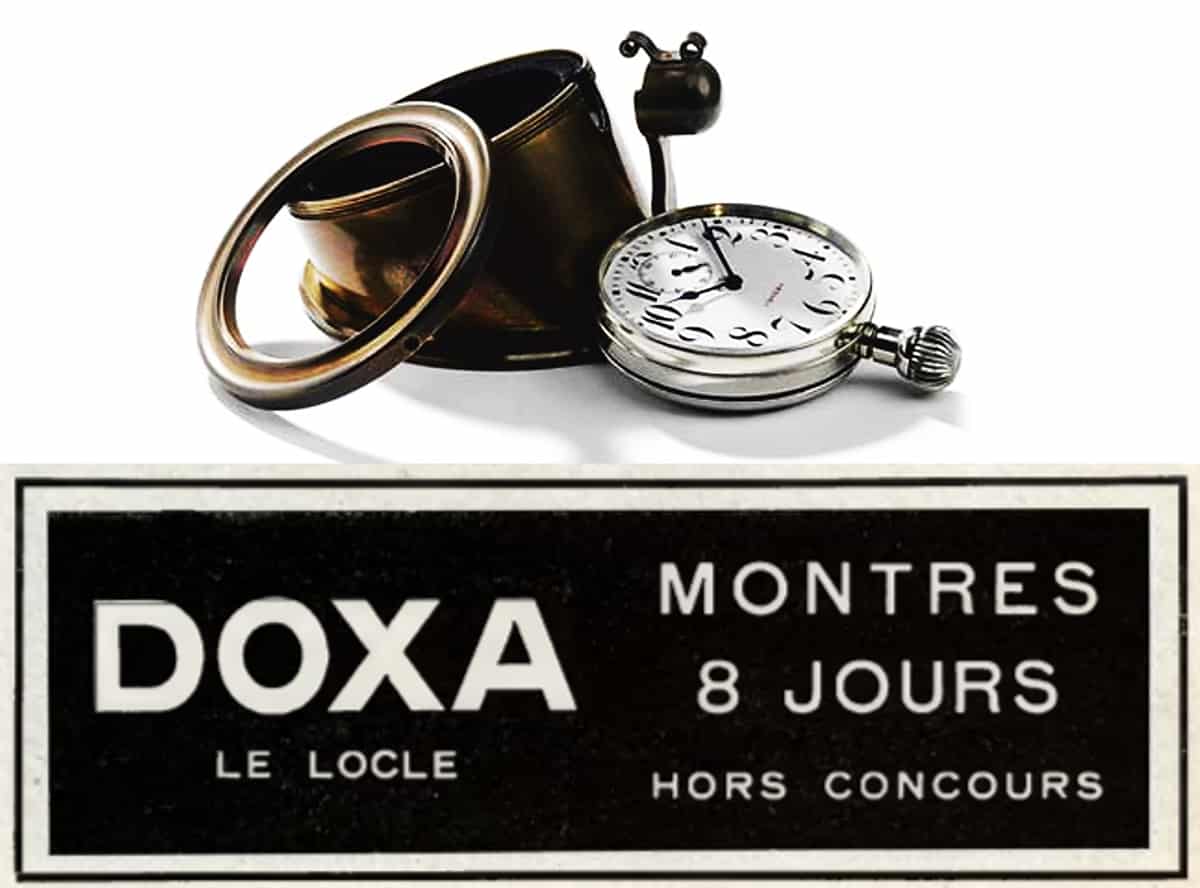

Ganz genau passierte das in Le Locle, nahe an der Grenze zu Frankreich. Detailliertes ist zum anfänglichen Schaffen des Newcomers nicht bekannt. Auf jeden Fall erhielt Ducommun zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere Ehrenpreise und Medaillen. Diese bezogen sich auf die offensichtlich hochwertige Qualität seiner Erzeugnisse. Beispielsweise kam der junge Unternehmer 1905 in Lüttich sowie 1906 in Mailand zu besagten Ehren. Und 1908 konnte er das Patent für ein Uhrwerk mit acht Tagen Gangautonomie entgegennehmen.

Doxa Uhren

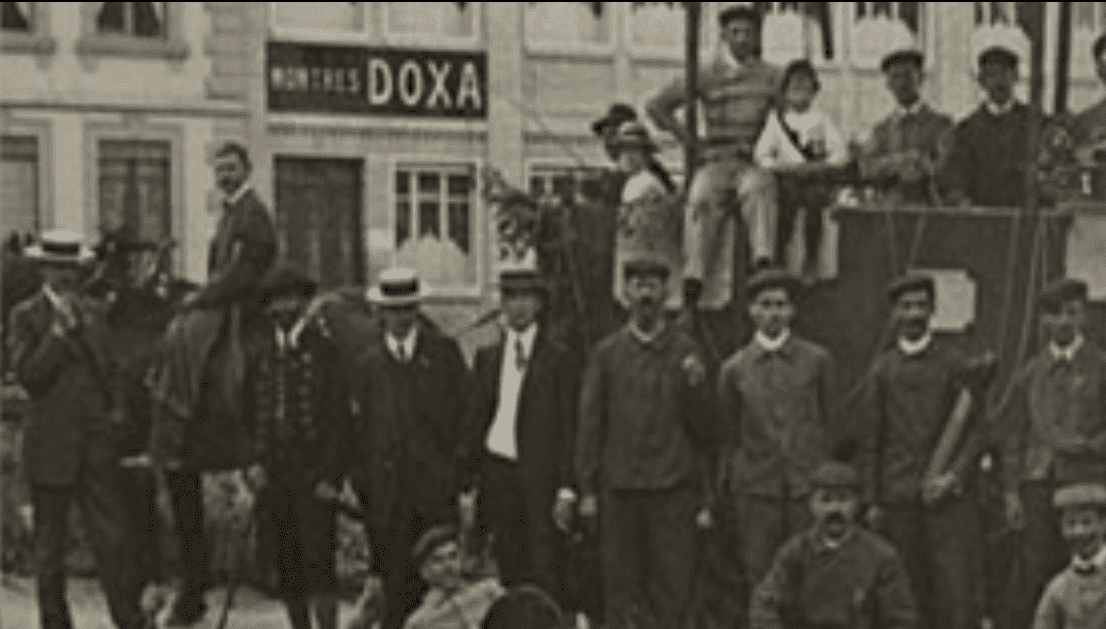

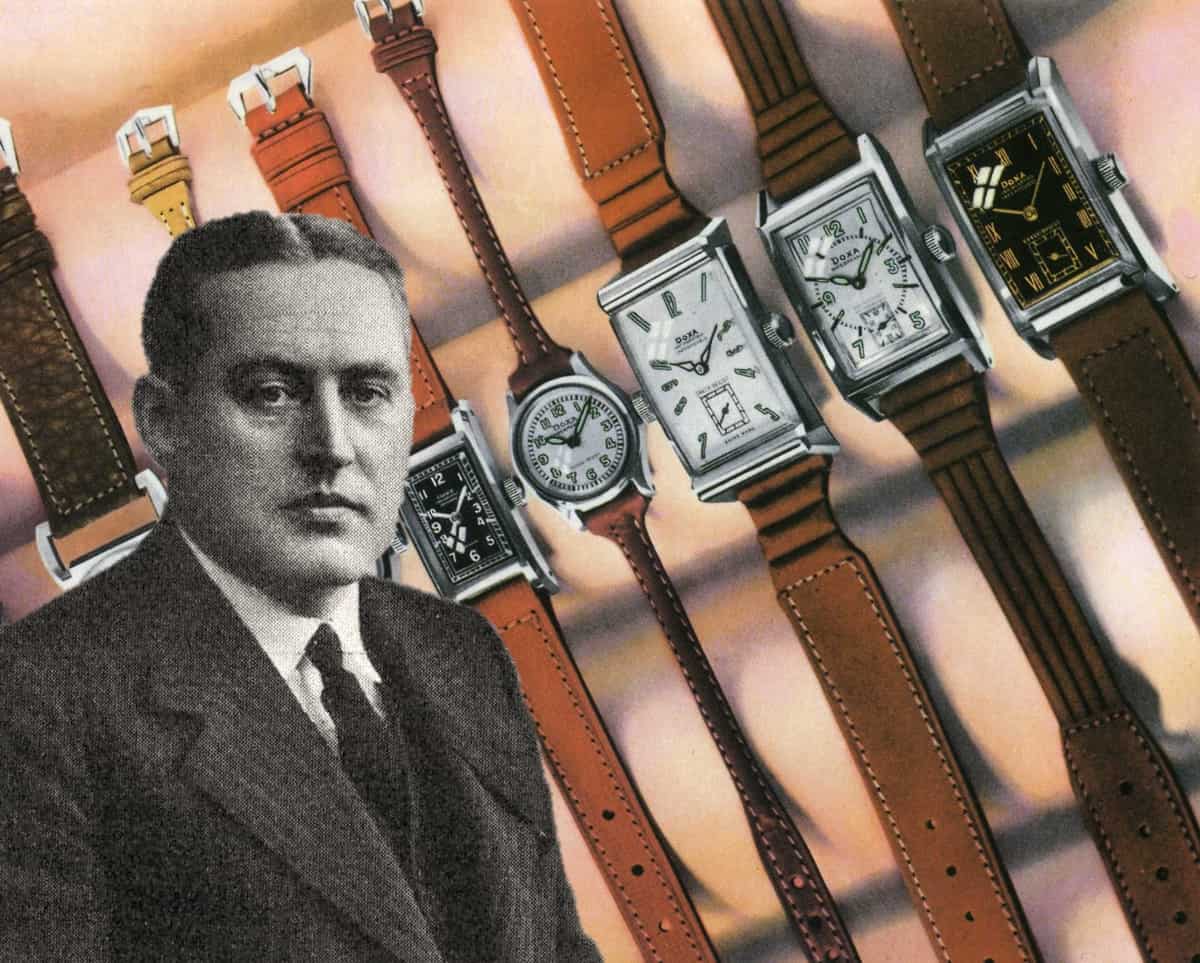

Als der erfolgreiche Aufsteiger seine Zeitmesser erstmals mit dem einprägsamen Namen DOXA signierte, zeigten die Kalender das Jahr 1910. Auf der Gehaltsliste standen da schon deutlich mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In der griechischen Philosophie steht das gut aussprechbare und kaum zu verballhornende Wort Doxa übrigens für „meinen“ oder etwas „für wahr halten“.

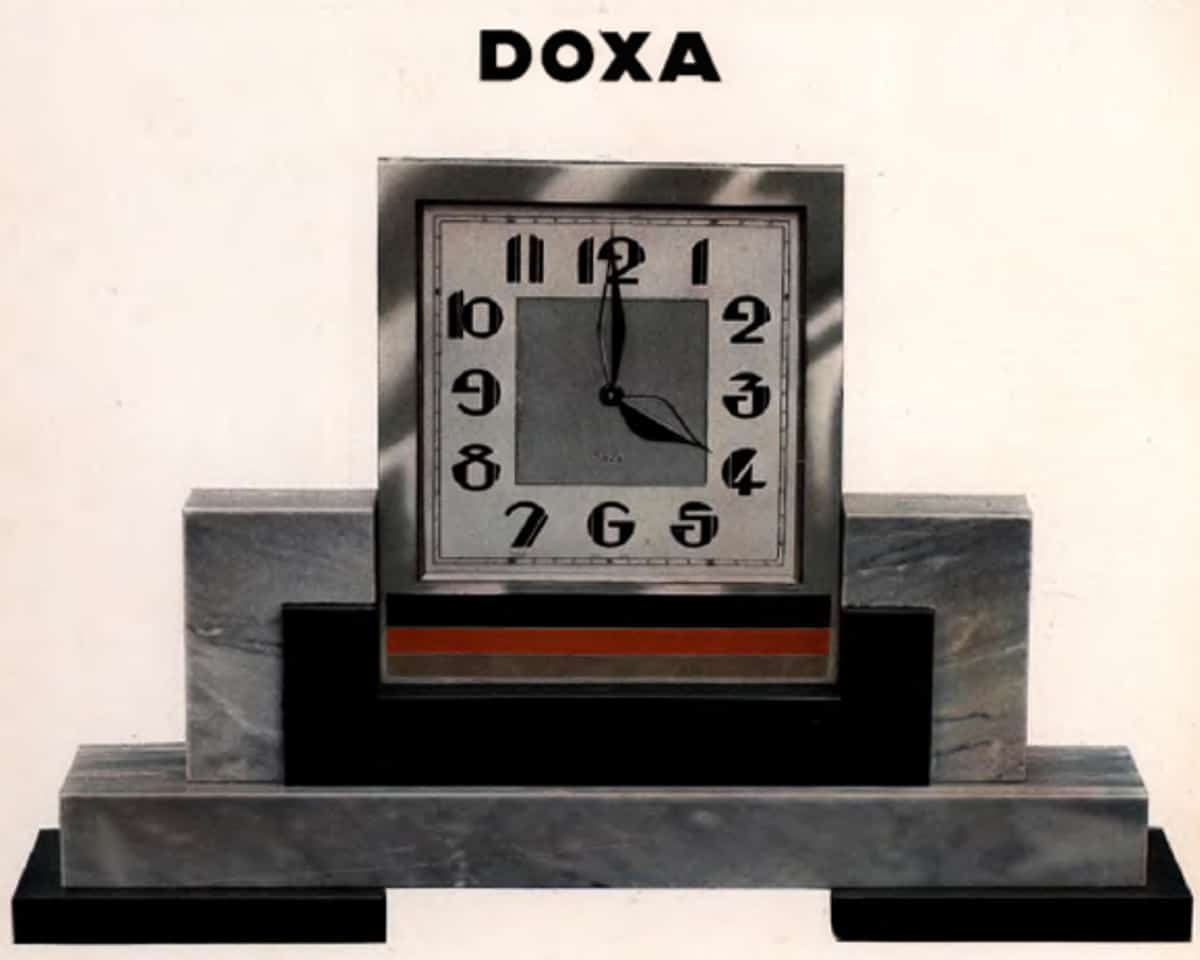

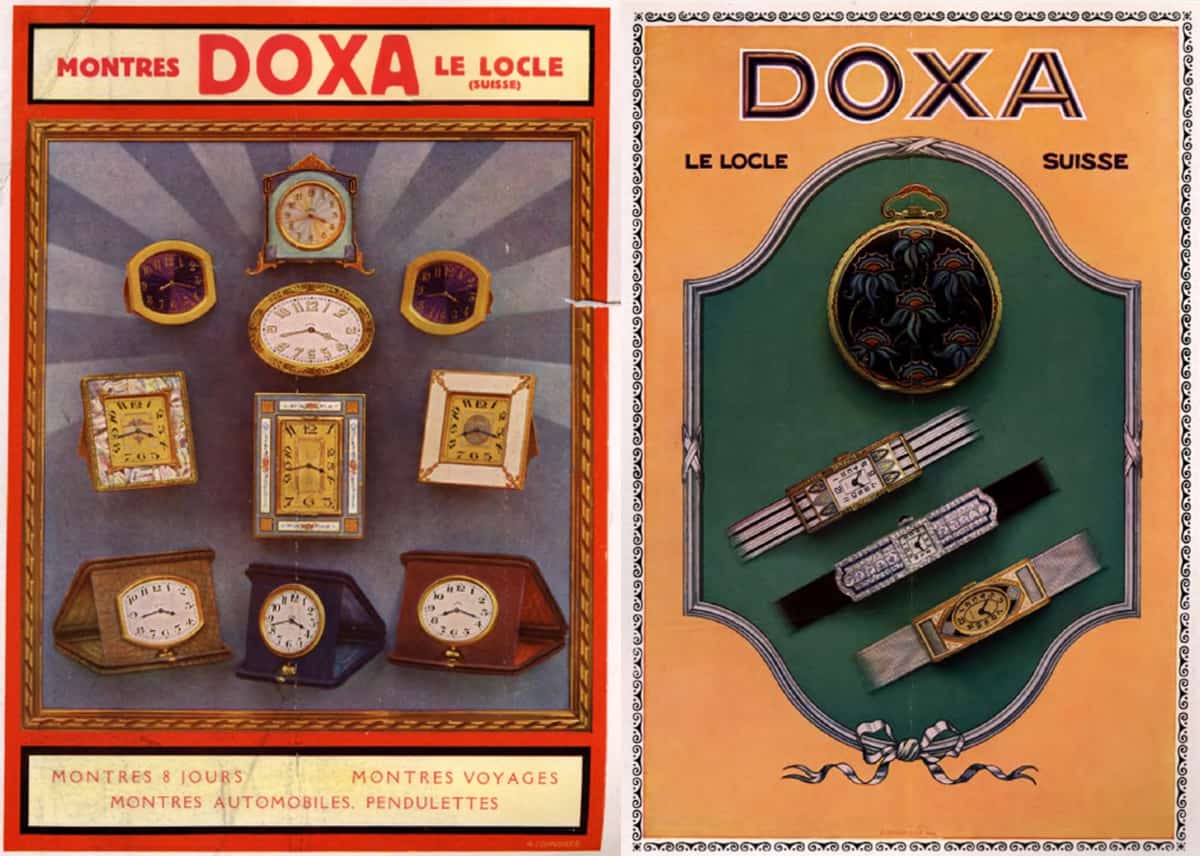

Auf der Grundlage des bereits erwähnten Kalibers mit langer Gangdauer kreierte die junge Marke Anfang der 1920-er auch Doxa Borduhren. In Automobilen waren diese ebenso zu finden wie in Flugzeugen. Beinahe selbstverständlich gesellten sich in dieser bewegenden Epoche die aufstrebenden Armbanduhren hinzu. Hierfür verwendete Doxa Handaufzugskaliber mit Durchmessern von acht bis 13 Linien. In den anschließenden Jahren erfuhr die ohnehin schon relativ breit aufgestellte Kollektion von Doxa-Uhren eine beträchtliche Ausweitung. Ringuhren fanden ebenso in die Kataloge wie schmückende Armbanduhren für Vertreter beiderlei Geschlechts.

Tisch-, Eisenbahner- und Reise-Uhren gehörten ebenfalls zum umfassenden Doxa-Sortiment. Darüber hinaus waren Zeitmesser im japanischen Stil, Modeuhren oder Wecker zu haben.

1925 ernannte die International Horology Group Georges Ducommun zu ihrem Vizepräsidenten. Außerdem übernahm der Patron im Zuge der Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes den Vorsitz des Schweizerischen Uhrmacherverbands.

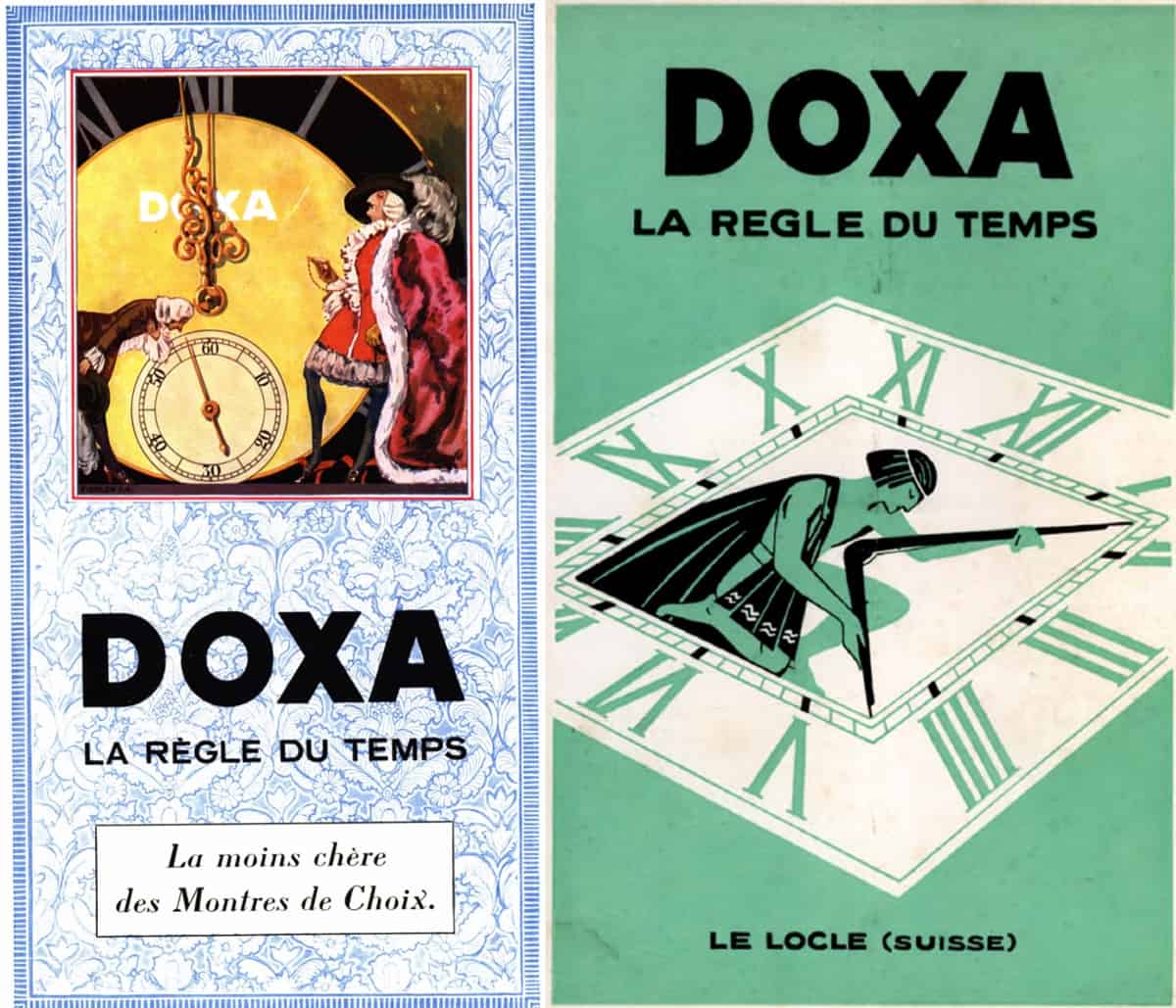

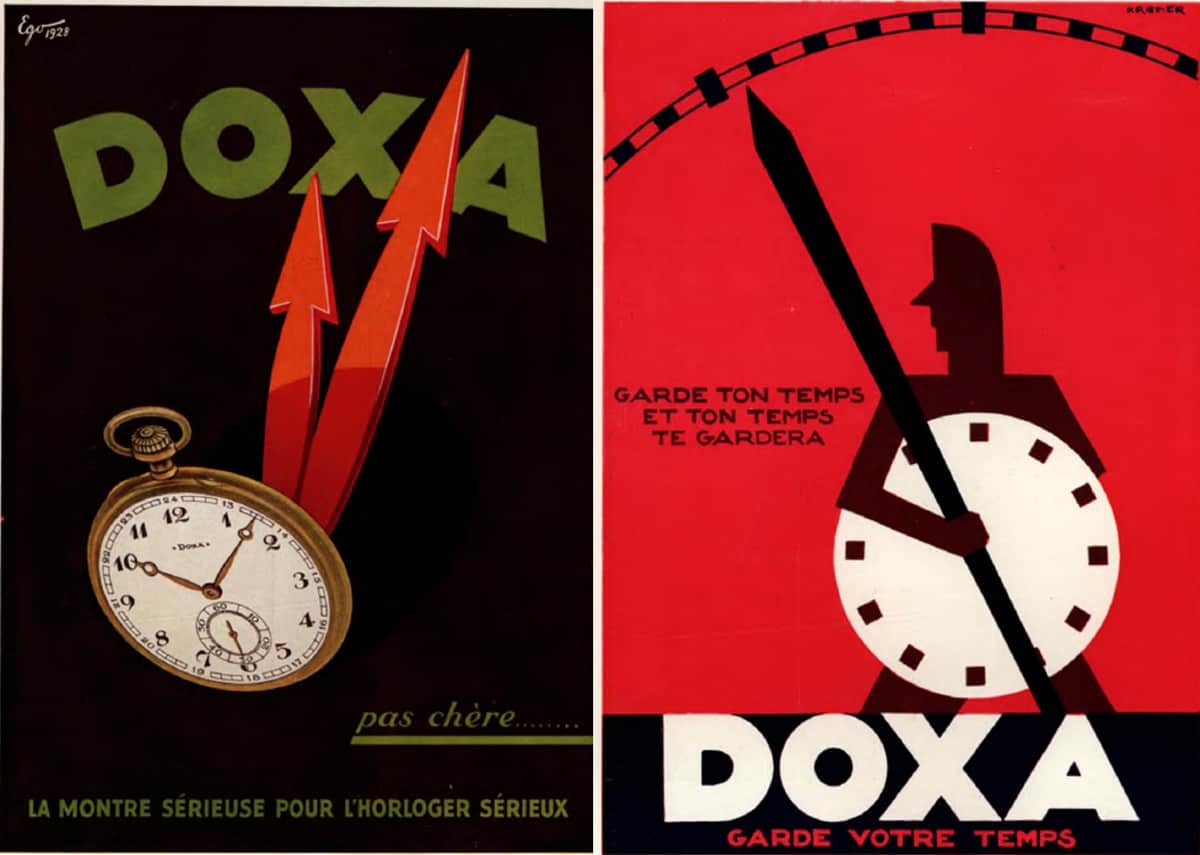

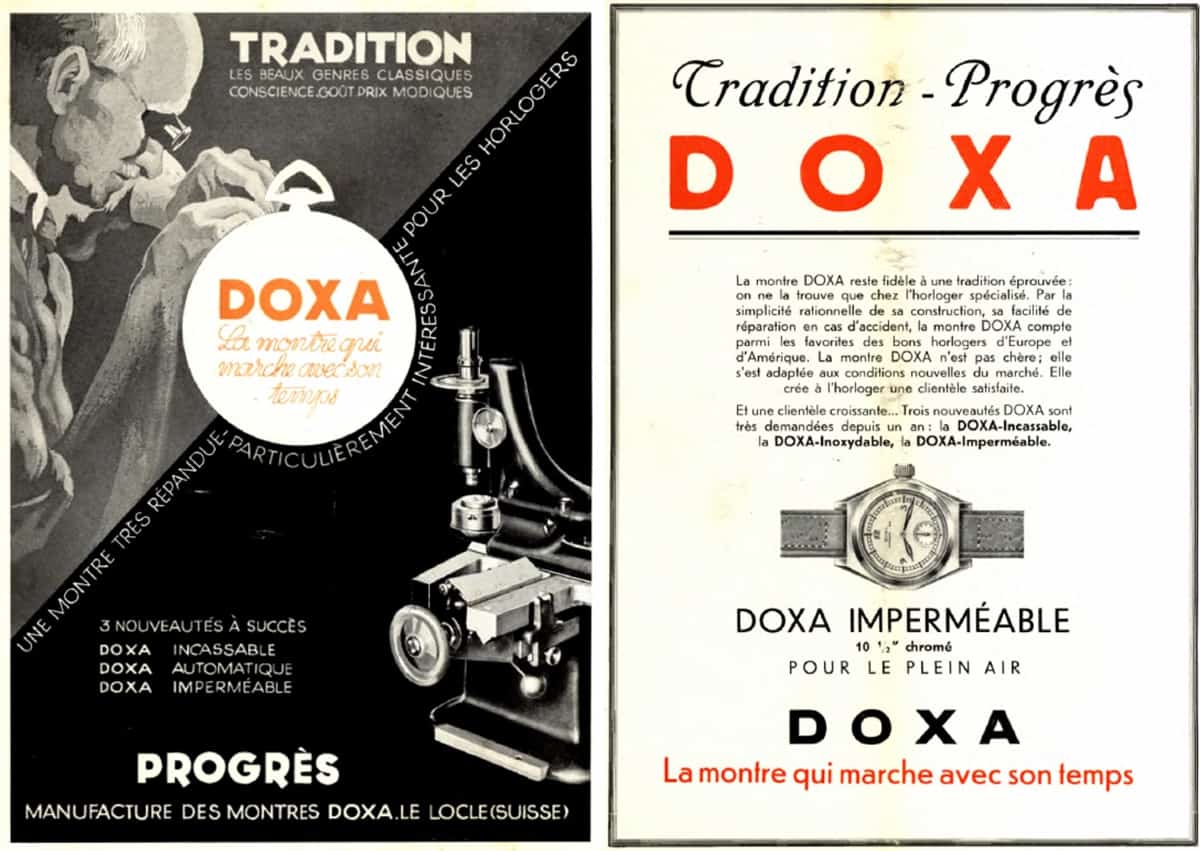

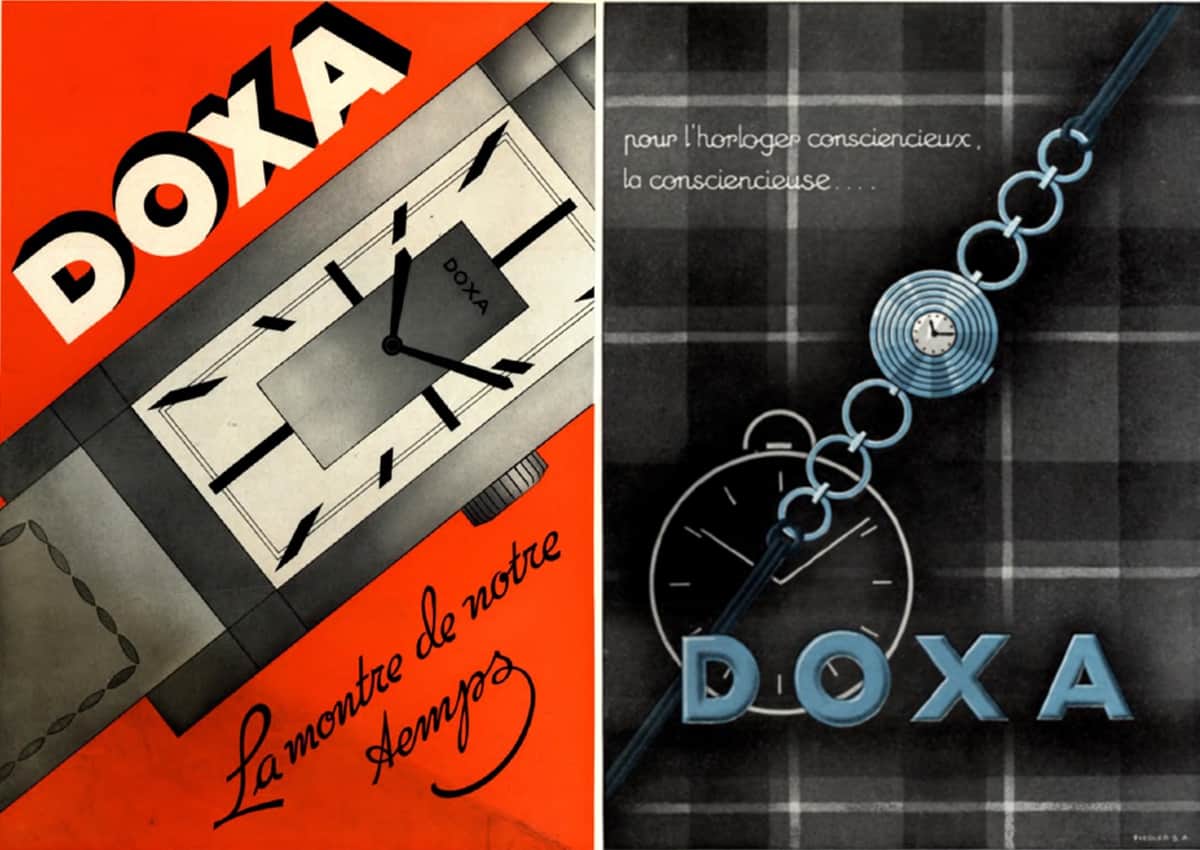

Um die potenzielle Klientel auf dieses umfangreiche Produktspektrum aufmerksam zu machen, schaltete Doxa, ähnliche wie die werbetechnisch besonders aktive Uhrenmarke Rolex über Jahrzehnte hinweg regelmäßig ganzseitige Anzeigen in unterschiedlichen Publikationen. Zu den Kernaussagen gehörten auch Hinweise auf die hohe Preiswürdigkeit der tickenden Produkte.

Weiter geht’s mit Jacques Nardin

An der bewährten Firmenphilosophie und dem beständigen Aufwärtstrend änderte auch der Tod des Doxa-Gründers im Jahr 1936 nichts. Fortan hatte Schwiegersohn Jacques Nardin der Sagen im Hause.

Unter der Ägide des Enkels von Ulysse Nardin zelebrierte Doxa 1939 sein 50. Firmenjubiläum mit einem rauschenden Fest. Überdies präsentierte die Uhrenmarke einen opulenten Katalog mit einer bemerkenswerten Palette unterschiedlicher Armbanduhren.

Bei der Schweizerischen Nationalausstellung in Zürich war die Jubilarin im Geburtstagsjahr ebenfalls würdig vertreten. In den Vitrinen zeigte sie zum Beispiel brillantbesetzte Damenuhren. Aufmerksamkeit erregten unter anderem auch rechteckige Herrenmodelle mit pultförmigem Gehäuse. Danach ging es munter weiter mit Innovationen rund um die mechanisch gemessene Zeit. 1944 brachte eine runde Armbanduhr mit Zeigerdatum.

Springender Sekundenzeiger

Gegen 1956 überraschte Doxa mit mechanischen Armbanduhren, deren besonderes Attribut in einem akkurat springenden Sekundenzeiger bestand. Die Rohwerke stammten von der Ebauches Chézard, welche in den späten 1940-er Jahren wird eine 11-linige Kaliberfamilie mit 2,5 Hertz Unruhfrequenz entwickelt hatte. Deren herausragendes Merkmal besteht in einem springenden Sekundenzeiger. Am 3. Juni 1949 erlangte diese „Vorrichtung zur schrittweisen Vorwärtsbewegung des Sekundenzeigers von Uhrwerkgetrieben“ auch in Deutschland ein Patent. Hierbei zählt ein ausgeklügelter Zusatzmechanismus jeweils fünf Schwingungen. Dann erst lässt er den Sekundenzeiger um eine Position weiterspringen.

Ab etwa 1955 war das Rohwerk in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Beim Kaliber 118 ist der Sekundenzeiger per Kronendruck anhaltbar, während der Gangregler weiter oszilliert. Bei gezogener Krone hält auch die Unruh zum sekundengenauen Einstellen der Uhrzeit an. Demgegenüber besitzt das Kaliber 116 nur über einen Unruhstopp. Doxa verwendete übrigens beide Werke für derartige Armbanduhren.

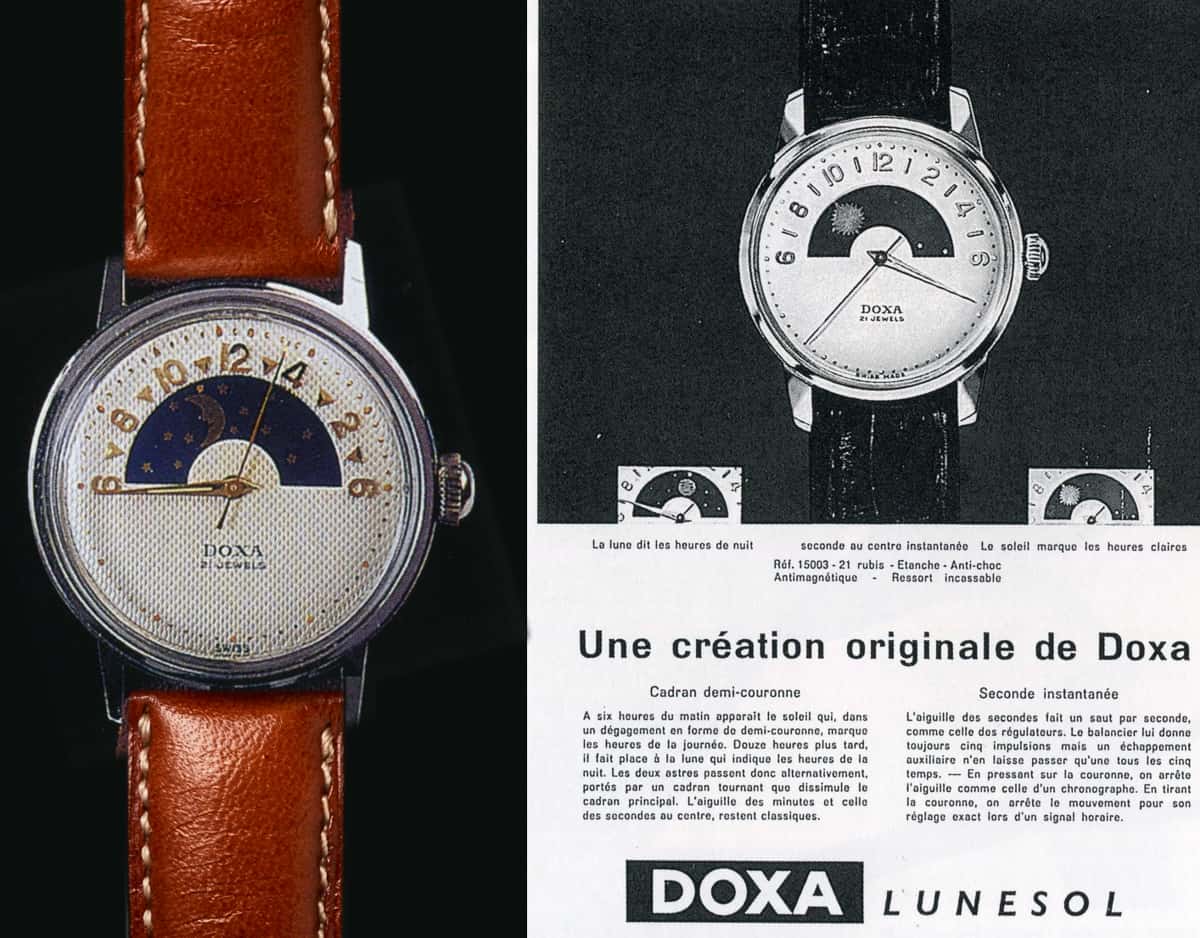

Besondere Aufmerksamkeit erregte in diesem Zusammenhang die 1958 lancierte Doxa Lunesol. Diese Armbanduhr stellt die Stunden mit Hilfe einer hinter dem Zifferblatt rotierenden und durch einen Ausschnitt ablesbaren Scheibe dar. Die Stunden des Tages symbolisiert eine Sonne, jene der Nacht logischer Weise ein Mond.

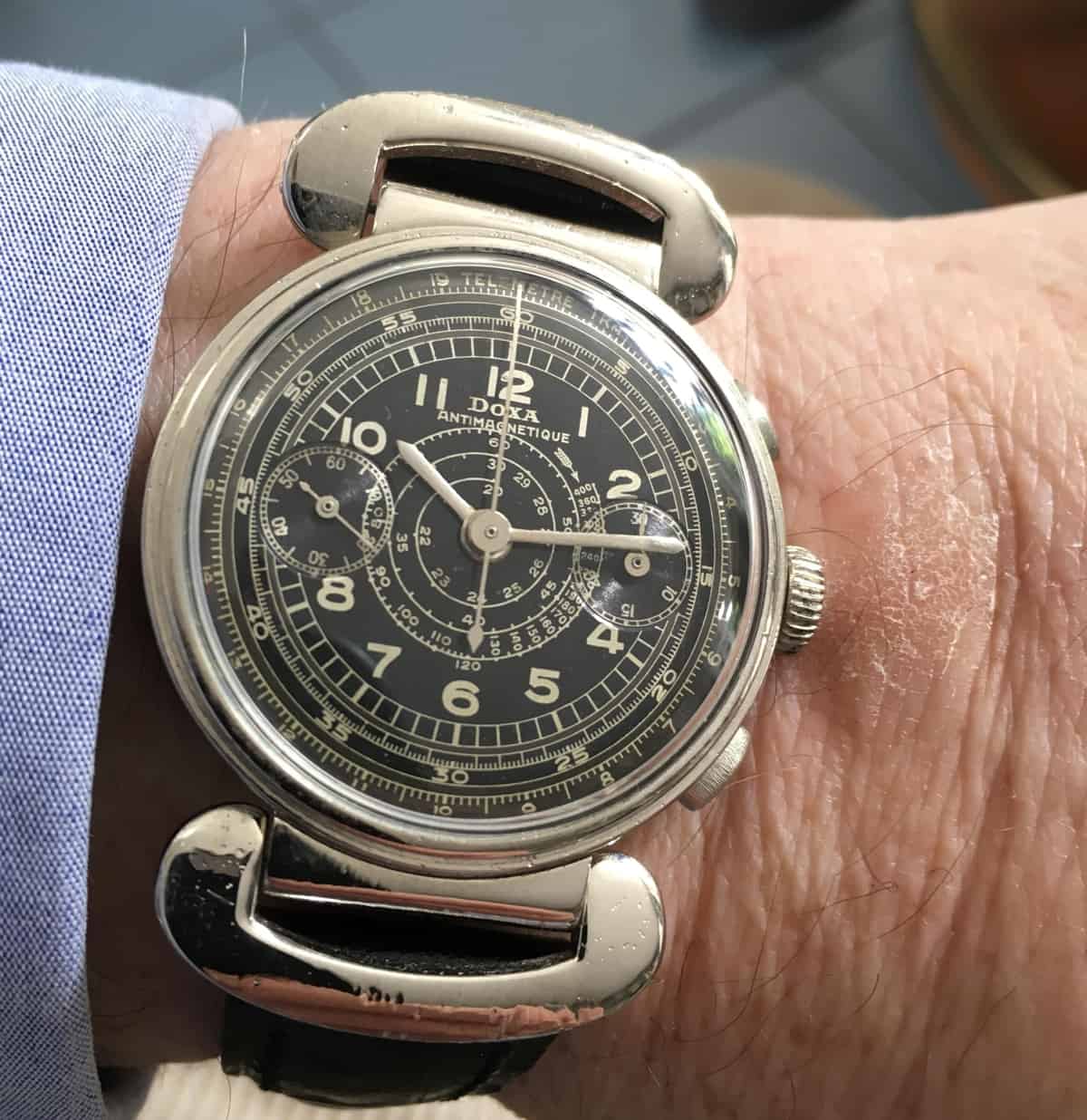

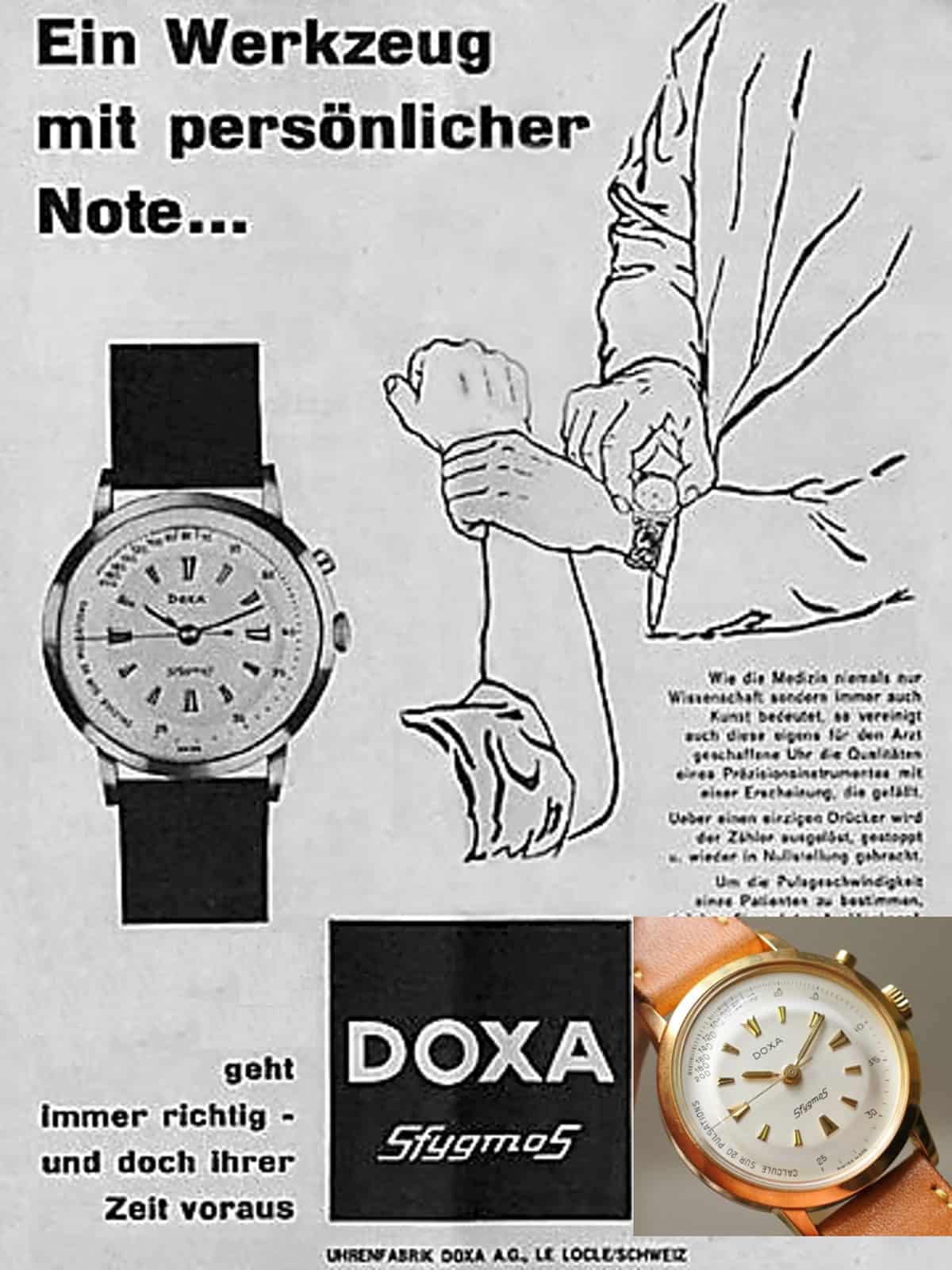

In der gleichen Ära unterstützte Doxa die Ärzteschaft mit dem Doxa Sfygmos genannten Chronographen. Analog zum Modell Medical der benachbarten Manufaktur Angelus verfügt diese Armbanduhr, in der ein modifiziertes Handaufzugskaliber Valjoux 23 ohne Permanentsekunde und Totalisator tickt, über einen Pulsometer. Nach dem Starten des zentralen Stoppzeigers heißt es 20 Pulsschläge zählen. Dann lässt sich auf der logarithmischen Skala im Handumdrehen die Pulsfrequenz pro Minute ablesen.

Doxa Uhren

Übersicht über Beiträge dieser Serie

Lieber Gisbert! Danke für dieses exzellent recherchierte Stück Uhrengeschichte der Marke DOXA.

Ich freue mich schon auf Teil 2.

Tolle Geschichte. Aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Doxa Ende der 70er Jahre bis 1996 gänzlich von der Bildfläche verschwunden ist.

Ist das korrekt und wenn ja, wie passt das zur gerne erzählten Historie, die gerade bei Schweizer Uhren gewinnbringend mit verkauft wird?

Grüsse

Lars