Schwing- und Hemmungssystem nach vorne gedreht

Mit dem Lancement der Maurice Lacroix Gravity ging 2014 spontan eine Art déjà-vue-Erlebnis einher. Ähnliches, also Armbanduhren mit vorne wahrnehmbarem Schwing- und Hemmungssystem hatte die Uhrenwelt schon einmal gesehen und rückte nun wieder stärker ins Bewusstsein.

Zum Beispiel hatte das Swatch Group-Mitglied Breguet 2005 die hinsichtlich Ihres Designs rechtlich geschützte Breguet Classique La Tradition mit dem Handaufzugskaliber 507 DR1 an den Start gegangen. Im Jahr 2011 wiederum wurde die Audemars Piguet Millenary 4101 lanciert. Bei diesem querovalen Modell mit exzentrisch positioniertem Zeit-Zifferblatt oszilliert die sichtbare Unruh ebenfalls deutlich erkennbar auf der Vorderseite.

Maurice Lacroix Gravity

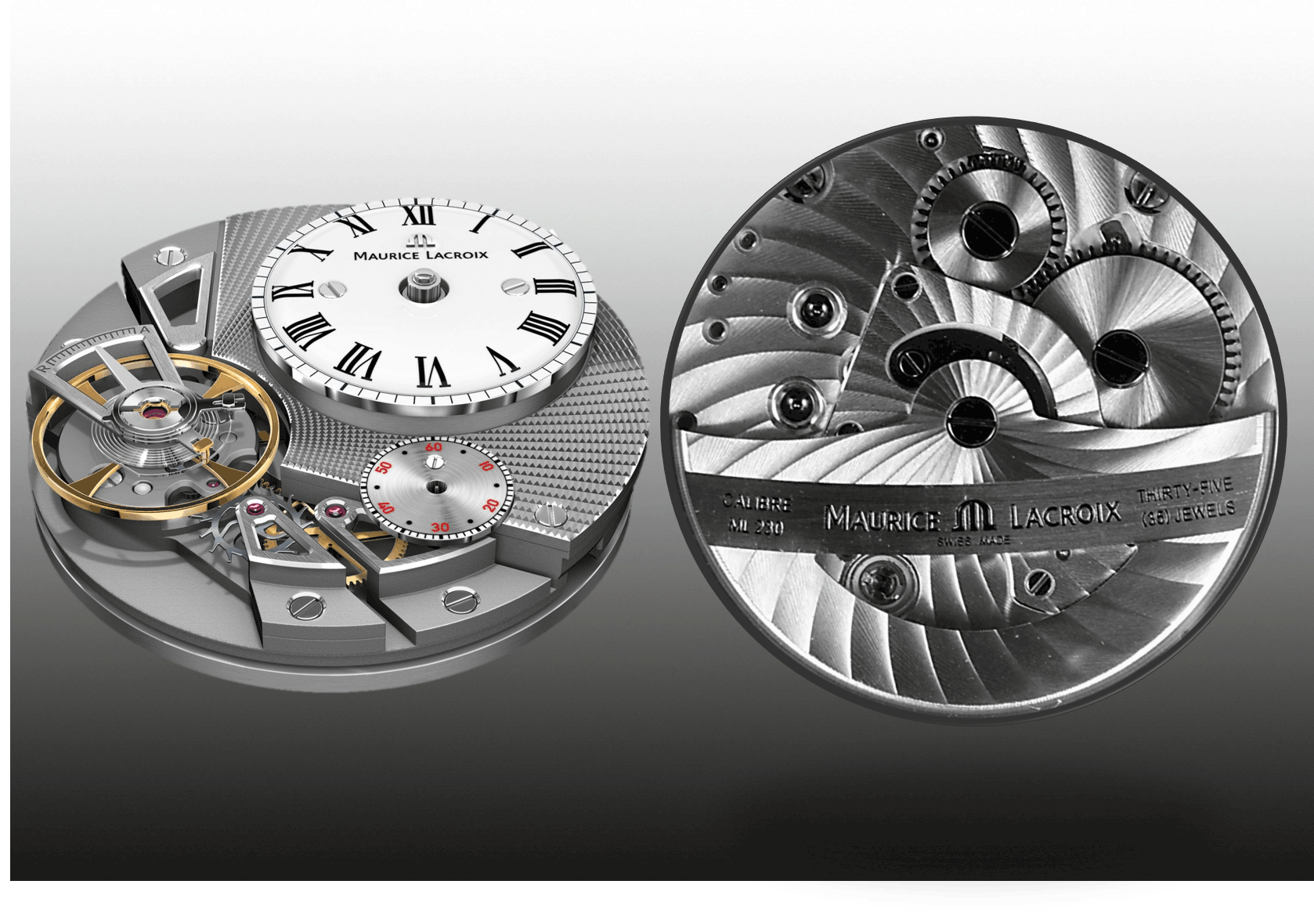

Diese mehr als nur gestalterischen Merkmale hatte Maurice Lacroix aufgegriffen und zur Baselworld des genannten Jahres in einer neuen Armbanduhr umgesetzt. 2021 bringt eine modifizierte Ausführung des Gravity Zeitmessers. Ihn beseelt weiterhin das Kaliber ML230.

Bei ihm handelte es sich um das 13. unter dem Dach entwickelte Uhrwerk. Für regelmäßigen Energienachschub sorgt ein Rotor-Selbstaufzug. Rund 50 Stunden Gangautonomie gewährleistet die voll gespannte Zugfeder. Aus leichtem, glattem und amagnetischem Silizium besteht wiederum die Hemmung, also das Duo aus Anker und Ankerrad. Die Unruh lässt das Unternehmen aus Glucydur fertigen. Bei der Unruhspirale handelt es sich um ein flaches Exemplar aus der thermisch stabilen Nivarox-Legierung. Die Regulierung des Gangs erfolgt mit Hilfe eines überlieferten Rückers durch Veränderung der aktiven Länge.

Infolge der Architektur des von Michel Vermot, seinem Team und der Haute Ecole Arc in Le Locle entwickelten Oeuvre präsentiert sich das komplette Schwing- und Hemmungssystem vor dem Auge des Betrachters. Stündlich sehr geruhsame 18.000 Halbschwingungen vollzieht dort der Gangregler.

Nachdem es sich um ein Werk mit klassischem Unruhschwinger handelt, wirkt es den negativen Auswirkungen der Schwerkraft in senkrechter Lage nicht kompensierend entgegen. Dazu bräuchte es bekanntlich ein Tourbillon. Insofern ist der Name Gravity in diesem Fall ein wenig verwirrend. Für ein Exemplar der Zeit-Mechanik braucht es 188 Komponenten.

Die intendierte Sichtbarkeit der Unruh des Maurice Lacroix Masterpiece verlangte nach der Platzierung des Zeigerpaars für Stunden und Minuten sowie des zugehörigen Lack-Zifferblatts im oberen rechten Quadranten der 43 Millimeter großen Sichtboden-Schale aus Edelstahl. Separiert darunter rotiert die kleine Sekunde. Schutz gegen Wasser besteht bis zu fünf bar Druck, was ungefähr 50 Metern entspricht. Beidseitig entspiegelt ist das bombierte Saphirglas. Der Preis liegt bei 9.900 Euro. Das ist exakt so viel, wie diese Armbanduhr 2014 kostete.

Sichtbare Unruh

Bei dieser Gelegenheit blickt der Uhrenkosmos noch kurz auf die Geschichte der Armbanduhr und dort speziell jener mit vorne sichtbarer Unruh. Sie reicht sehr viel länger zurück als viele glauben mögen. Schon im späten 18. Jahrhundert hatte

An die Ausgrabungen in Ägypten erinnerte gegen 1820 eine Damen-Armbanduhr mit Zylinderhemmung und ebenfalls von vorne sichtbare Unruh.

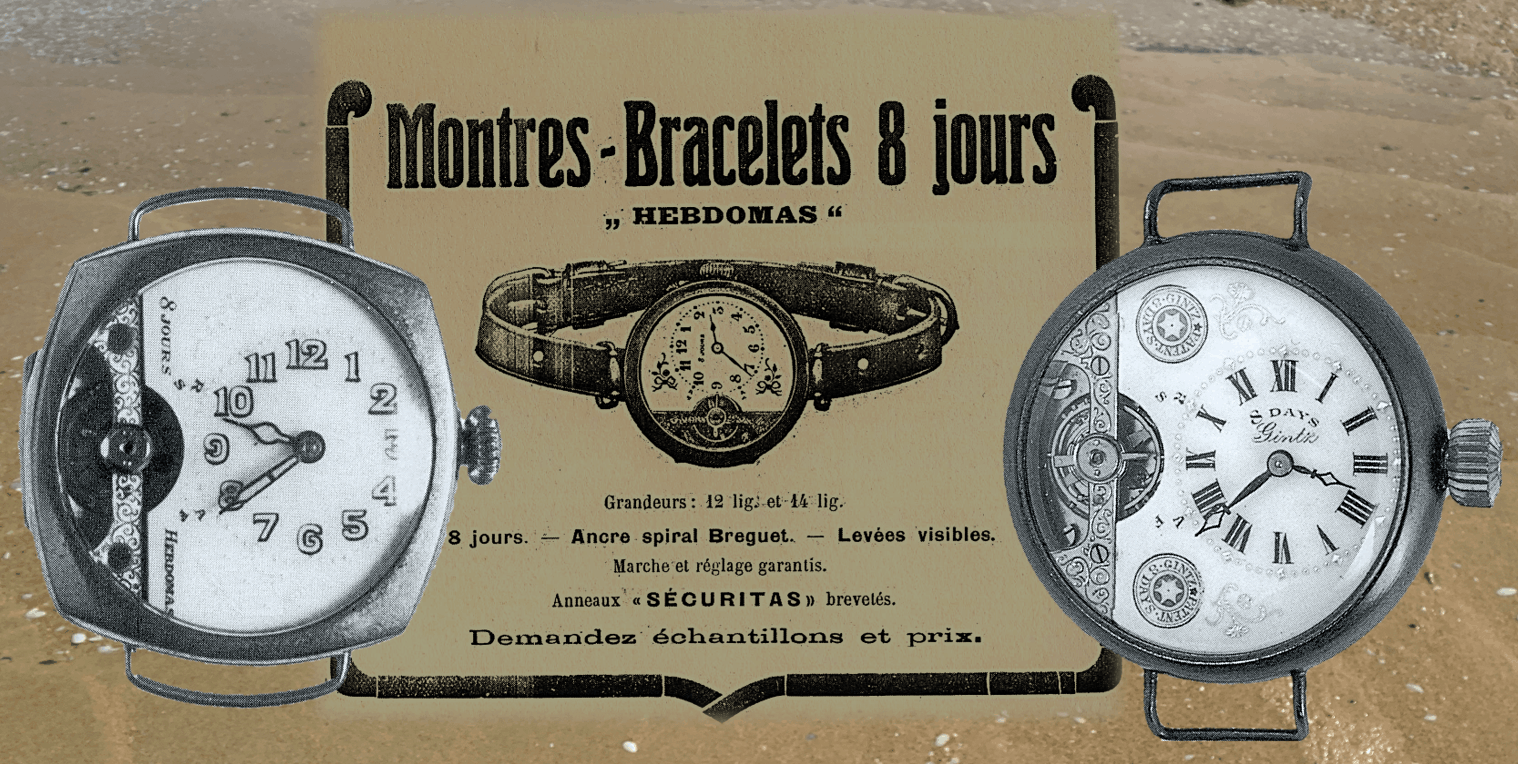

Die zweifellos größte Verbreitung fanden sichtbare Gangregler zum Beginn des 20. Jahrhunderts in den so genannten Hebdomas-Uhren. Ein riesiges, die gesamte Werksrückseite überdeckendes Federhaus ermöglichte acht Tage Gangautonomie. Damit sich das Schwingen und Ticken der Unruh gut beobachten ließ, beanspruchte das Zifferblatt nur einen Teil der Vorderseite.

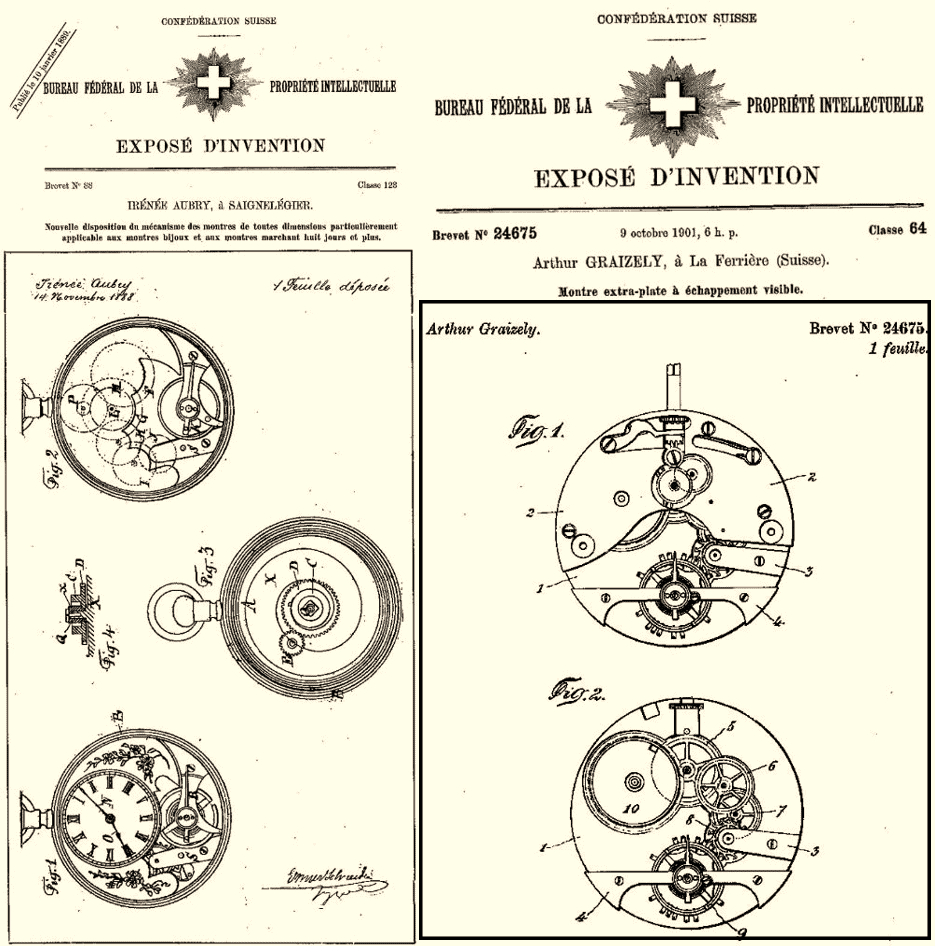

Ein erstes Konstruktionspatent für diese sehr beliebte und weit verbreitete Art Taschenuhr konnte Irénée Aubry entgegennehmen. Der Uhrmacher wirkte in Saignelégier, jener Ortschaft wo heute auch Maurice Lacroix zu Hause ist.

1901 erhielt Arthur Graizely das Patent für ein extraflaches Uhrwerk mit kleinem, konventionell angeordneten Federhaus und dichtbarem Echappement. Gegen 1913 erschienen erste Hebdomas-Modelle fürs Handgelenk auf der Bildfläche.

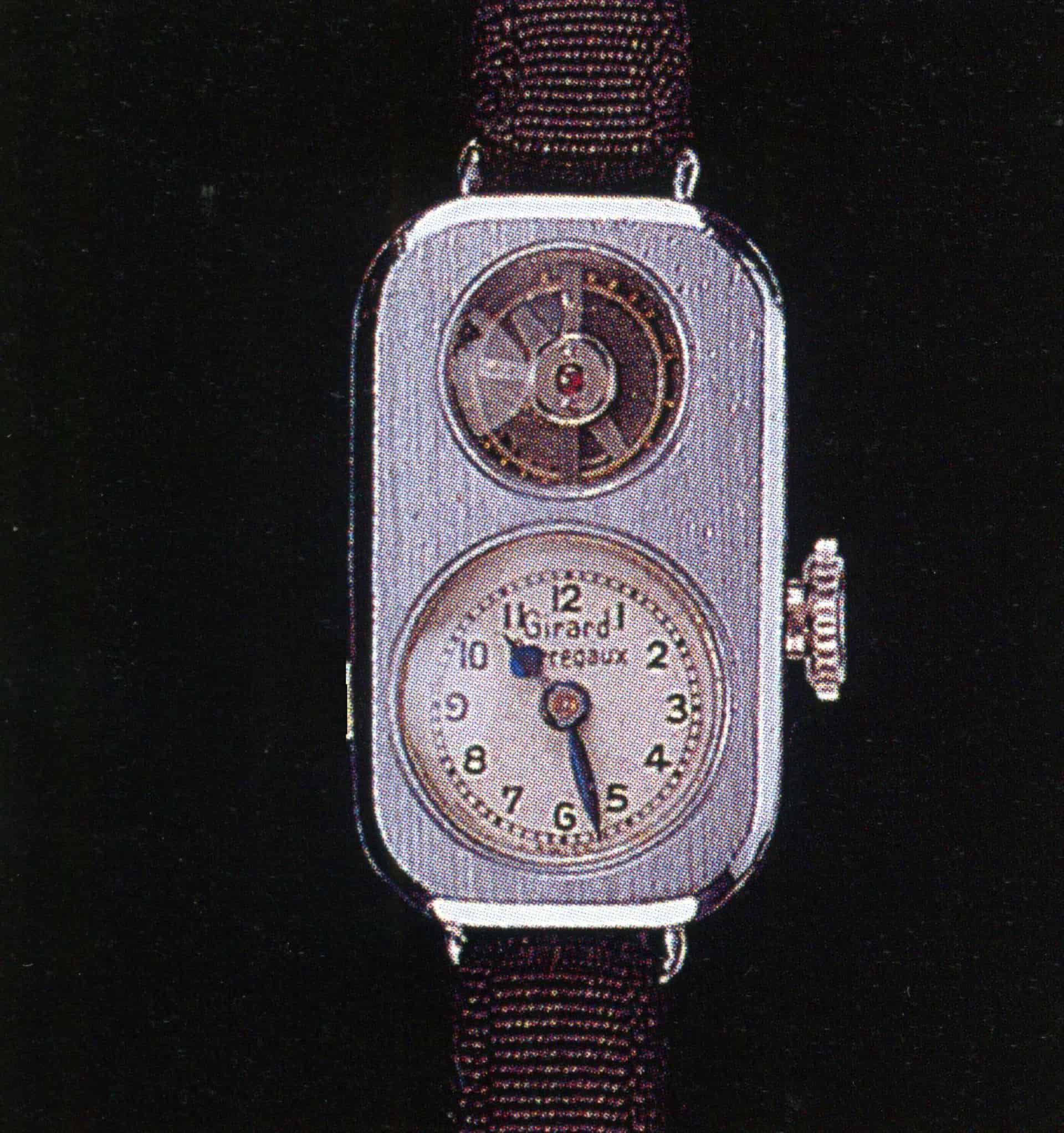

In den 1930-er Jahren überraschte Girard-Perregaux die Damenwelt mit einer rechteckigen Armbanduhr. Beim Blick aufs Zifferblatt sah die Trägerin der Uhr zugleich auch den kleinen Gangregler und seine Halbschwingungen.

Obwohl wegen der schädlichen UV-Strahlung technisch nicht unbedingt sinnvoll, gehört es bei den ab 1986 seriell gefertigten Armband-Tourbillons zum guten Ton, das Drehgestell unübersehbar vor Augen zu führen. Während Patek Philippe und Omega ihren Drehgang in den 1940-er Jahren verbargen, präsentierte ihn die Uhrenmarke Lip Besançon bei einem Unikat mit 7¾ x 11-linigen Formwerk in einem großzügig bemessenen Zifferblattausschnitt. Als Audemars Piguet 1986 das weltweit erste Serien-Tourbillon fürs Handgelenk auf den Markt brachte, war das Drehgestell natürlich zu sehen. Dem schlossen sich nahezu alle Marken an, die in den folgenden Jahren Armbanduhren mit dieser Komplikation vorstellten.

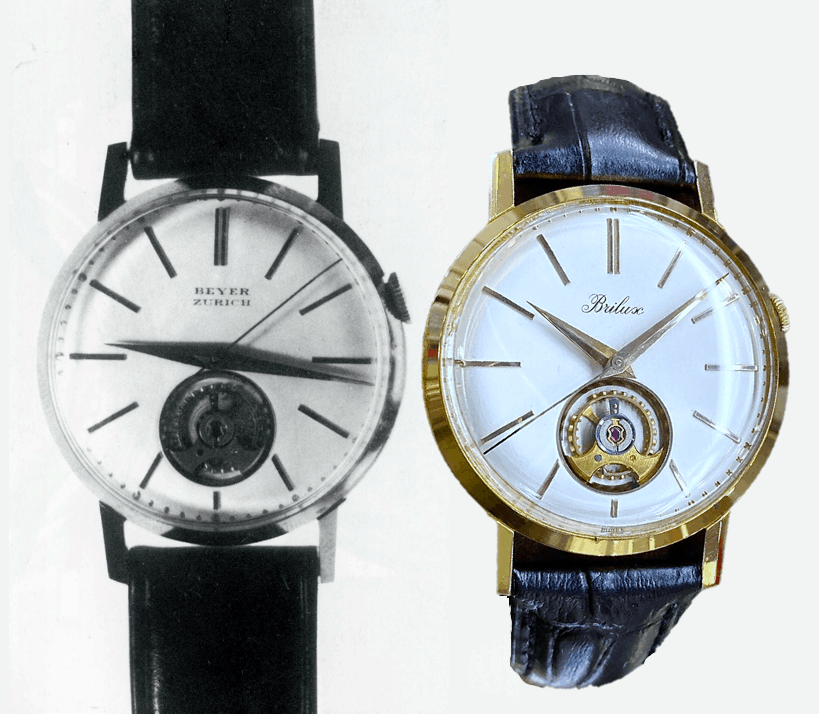

Zurück zu normalen Unruhschwingern. Irgendwann in den 1960-er Jahren stellte Luxor die Referenz 752 mit Handaufzugswerk vor. Erhältlich war sie unter anderem mit der Signatur Brilux oder Beyer Zürich.

Auf der Suche nach Andersartigem entwickelten Peter C. Stas und Sellita-Chef Miguel Garcia in den frühen 1990-er Jahren die Idee, das beliebte Automatikkaliber Eta 2824 augenfällig zu modifizieren. Gucklöcher in Hauptplatine und Zifferblatt führten 1994 zum rechtlich nicht geschützten und daher rasch nachgeahmten Frédérique Constant-Bestseller Heart Beat.

Damit schließt sich der Kreis. 2004 trat das junge Genfer Unternehmen durch eine selbst entwickelte Heart Beat ins Stadium der Manufaktur. Auch ohne Tourbillon führt das Handaufzugskaliber FC-910 den Herzschlag der menschlichen Kultur vor Augen.

Zu den Manufakturen, die solches ebenfalls traditionsgemäß tun, gehört übrigens auch Greubel Forsey. Im Jahr 2016 sorgte dort die Armbanduhr Signature 1 für Aufsehen.

Greubel Forsey Signature 1 Video

Die sichtbare Unruh fasziniert und das offene Zifferblat geben der Uhr eine sehr technische Optik.

0 Kommentare