In der Geschichte der Uhr ging nun vieles rasend schnell von statten. Plötzlich sind sogar Reisen zum Mond möglich – mit einer Uhr von Longines am Arm! Neue Materialen im Uhrwerk werden jetzt immer wichtiger im Rennen um die Hundertstelsekunden.

50er und 60er

Ab 1950

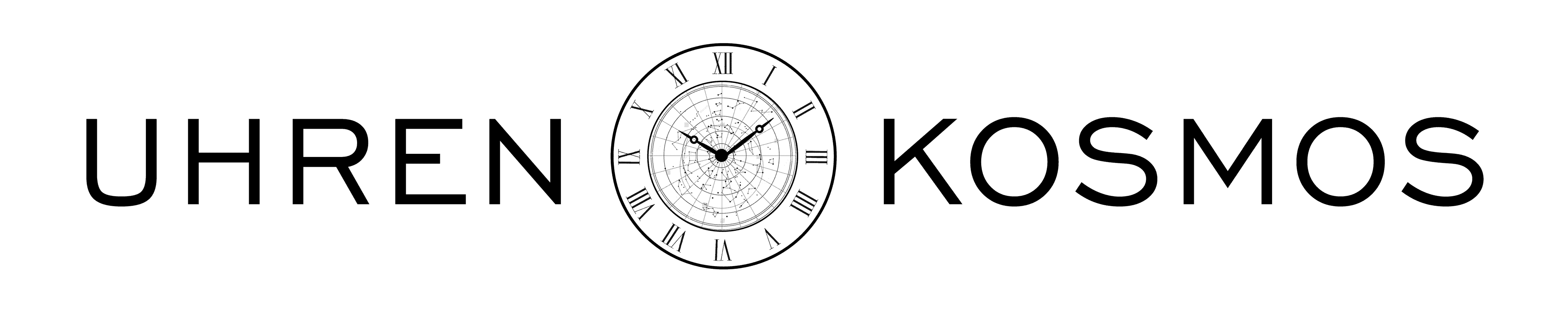

Bei gewöhnlichen Uhrwerken lässt sich der Gang durch Verschieben des Rückers beeinflussen. Dessen rückwärtig befestigter „Schlüssel“ wirkt auf die aktive Länge der Spiralfeder ein. Bereits in den späten 1940-er Jahren erkannten die Techniker von Patek Philippe, dass die Eliminierung der radial eingesetzten Masse- und Regulierschrauben einer herkömmlichen Glucydur-Unruhn eine Vergrößerung des Durchmessers mit sich brächte. Damit würde auch eine Steigerung des Trägheitsmoments bei annähernd gleichem Gewicht und bessere Gangleistungen einhergehen.

Die Gyromax-Unruh von Patek Philippe

Mit acht geschlitzten und auf axial angeordneten Stiften drehbar gelagerten Regulierelementen erlangte am 31.12.1951 die Patek Philippe Gyromax Unruh patentrechtlichen Schutz. Anfänglich hielt Patek parallel dazu noch am Rückermechanismus mit Feinreguliervorrichtung fest. Doch erst in Verbindung mit einer völlig frei schwingenden Unruhspirale kamen die Gyromax Vorteile wenig später und bis in die Gegenwart voll zum Tragen.

Die neueste „Gyromax“-Version besitzt nur noch vier Reguliermassen. Ein Paar gestattet eine Korrektur von täglich +/- 30 Sekunden, das andere elf. Summa summarum lässt sich der Gang auf diese Weise also um 41 Sekunden verändern.

Die erste transportable Quarzuhr, vorgestellt 1953, trug den damaligen Zeit-Erfordernissen nicht nur Rechnung, sondern eilte ihnen sogar voraus. Weil die Transistoren noch in den Kinderschuhen steckten, verwendete Longines in dem 21,6 Kubikdezimeter großen Instrument zahlreiche Elektronenröhren. Das Gerät mit temperaturstabilisiertem Schwingquarz konnte Zeiträume auf die Hundertstelsekunde genau anzeigen.

1954

Man schrieb das Jahr 1954, als Breguet unter der Ägide von Georges Brown die ersten Fliegerchronographen „Type XXA“ lieferte. Empfänger war u.a. das Centre d’Essai en Vol (CEV), Bretigny, in Frankreich zuständig für die Prüfung und Zulassung aller neuen Flugzeuge. Besondere Kennzeichen: Griffige Drehlünette, „retour-en-vol@-Mechanismus zum unmittelbaren Neustart des Chronographen ohne vorherige Nullgestellung und großer, gut ablesbarer 15-Minuten-Zähler. Die zweite Generation gelangte in den 1970-er und 1980-er Jahren auf den Markt, die dritte und letzte mit Automatikwerk folgte 1995.

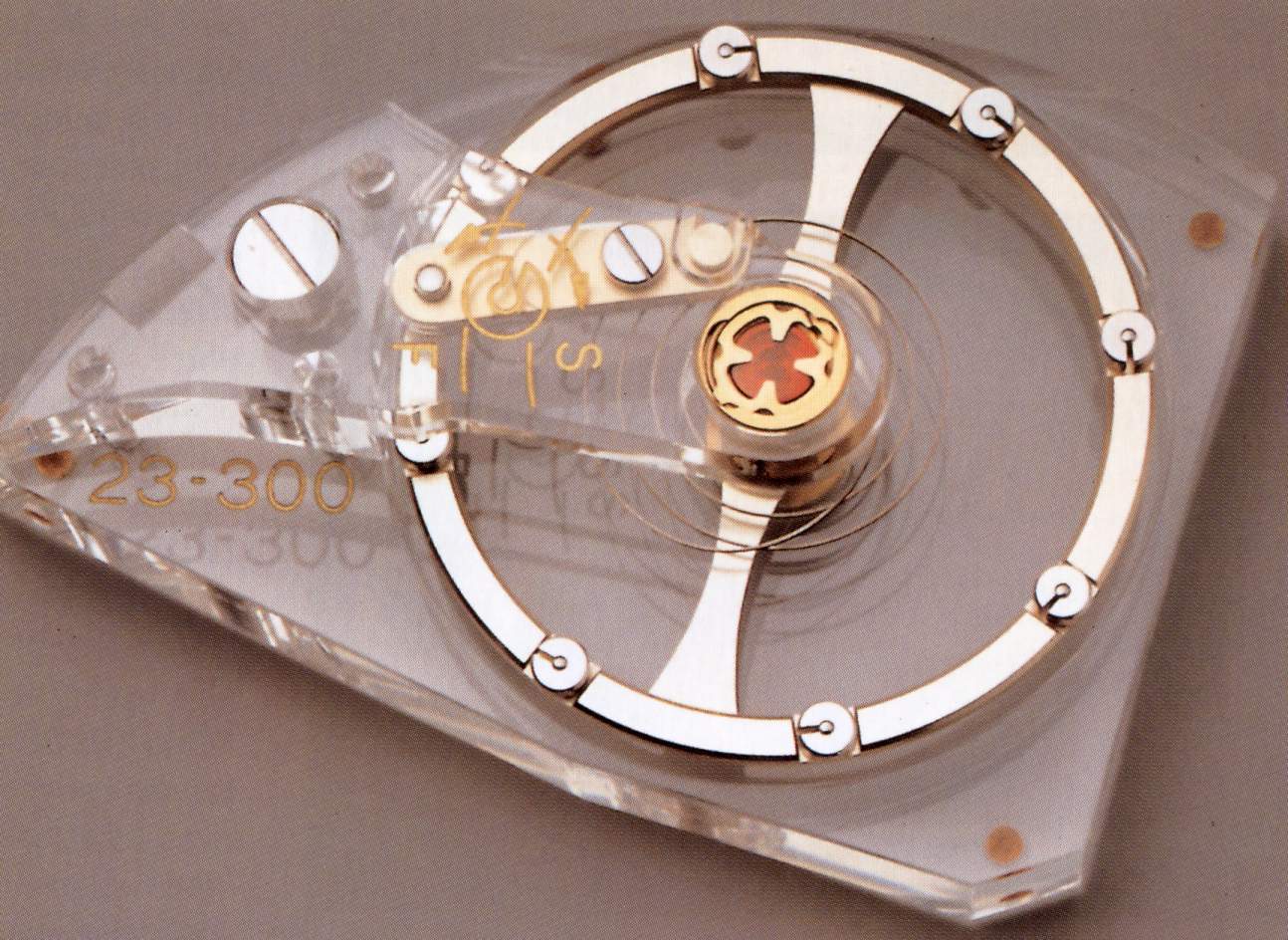

In den frühen 1950-er Jahren verlangten die Kunden immer öfter nach eleganten, sprich relativ flachen Automatik-Armbanduhren. Die überlieferten Konstruktionen widersetzten sich dem Bemühen um flache Bauweise. Fachleute sahen damals kaum Möglichkeiten, die Dimensionen unter etwa 5,5 Millimeter Höhe zu drücken, weil sich dem die zentrale Lagerung von Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger sowie Rotor hartnäckig in den Weg stellten. Ein spürbares Weniger verlangte nach unkonventionellen, aus technischer Sicht sogar widersinnigen Lösungen, wie sie die Uhrenmanufaktur Büren Watch im Juni 1954 präsentierte. Drei Jahre später folgten die ersten mit dem Kaliber 1000 ausgestatteten Uhren. Ihr in der Tat außergewöhnliches Automatikwerk baute lediglich 4,2 Millimeter hoch. Mit Datumsanzeige, Kaliber 1001, waren es 0,4 mehr. Das Ensemble verblüffte durch einen kleinen, in die Werksebene integrierten Rotor samt zugehörigem Aufzugsmechanismus. Der Verkaufserfolg der so genannten „Super Slender” ließ nicht lange auf sich warten.

1955

In den frühen 1930-er Jahren stand fest, dass sich der Atomkern aus Protonen und Neutronen zusammensetzt. Zudem ist er umgeben von Elektronen verschiedener Energieniveaus. Die Wissenschaft wußte, dass Atomkern und Elektronen als bewegte elektrische Ladungen wie kleine Magnete agieren und sich so gegenseitig beeinflussen. Daraus resultieren Energieübergänge, welche einer extrem temperaturstabilen Frequenzverschiebung von sekündlich einigen Milliarden Schwingungen entsprechen. Und exakt das benötigt man für eine Präzisionsuhr auf höchstem Niveau. Jene Erkenntnisse machten sich Norman Ramsey in seiner Funktion als Professor an der Harvard University zusammen mit Robert Vessot und anderen 1955 für die Entwicklung einer Cäsiumuhr zu Nutze. 1967 löste dieses Instrument die Rotation der Erde als Zeitnormal ab.

1956

Erste Prototypen der „Officine Panerai“ existierten seit 1936. Die kissenförmigen Armbanduhren mit Rolex-Uhrwerk erfüllten die Erwartungen der italienischen Kriegsmarine. Ab 1938 fand man die `Radiomir Panerai A‘ bei Tauchern der “Gamma“-Gruppe, welche gewagte Angriffe auf feindliche Schiffe ausführte. Die späten 1950-er Jahre standen im Zeichen der „Luminor A“. Der Newcomer besaß die gleiche Gehäuseform und das bekannte Zifferblatt, dazu einen 1956 patentierten Mechanismus zur Optimierung der Wasserdichtigkeit. Ein Arretierhebel drückt die Aufzugskrone gegen das Gehäuse. Der Vorteil dieser Konstruktion: In offenem Zustand steht er so weit vom Gehäuse ab, dass das Schließen nicht vergessen werden kann.

1958

Der „Speedmaster ProfessionalA“-Chronograph von Omega wurde seit 1958 gefertigt. Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA bestellte am 29. September 1964 genau diese Uhr und erkor sie Anfang 1965 nach extremen Tests zur offiziellen Astronauten-Armbanduhr. Am 23. März jenes Jahres absolvierte der Stopper mit dem Schaltradkaliber 321 in der Kapsel Gemini 3 seinen ersten Flug ins ferne All. Dieser Typ Zeitmesser begleitete Neil Armstrong am 21. Juli 1969 bei seinen ersten Schritten auf dem Mond und er rettete im April 1970 der Mannschaft von Apollo 13 das Leben. Bis heute zählt die so genannte „Moonwatch“ mit Handaufzugswerk und Tachymeterskala in der schwarzen Lünette zu den unverwüstlichen Klassikern.

Ab 1960

Tiefer geht es wahrlich nicht: Am 23. Januar 1960 begab sich eine Rolex an der Außenwand der Tauchkapsel „Trieste” sagenhafte 10.916 Meter hinab in die „Challenger Deep”. Auf dem Gehäuse der stählernen Armbanduhr mit dickem halbkugelförmigen Glas lastete ein Druck von rund 1.125 Kilogramm/cm². Trotzdem überstand sie die Tortur völlig klaglos.

Auf Grundlage der Forschungen des Ingenieurs Max Hetzel hatte Bulova bereits früh mit der Entwicklung des „Accutron“ Timers begonnen. Der Name setzt sich aus „Accuracy“ und „Electronic“ zusammen. Das Novum dieses für damalige Verhältnisse revolutionären Zeitmessers bestand in einer Stimmgabel als Regulierorgan. Deren Frequenz von 360 Hz konnte man deutlich hören. 1958 begleitete eine „Accutron“ den Flug des Satelliten Vanguard I. Ans Handgelenk gelangte die „Accutron“ 1960. Die Lancierung des elektronischen Biegeschwingers, für den eine maximale Gangabweichung von einer Minute/Jahr garantiert wurde, sorgte für großes Aufsehen. Weltweite Patente schützten die Konstruktion.

Die Entwicklung des legendären Mikrorotor-Kalibers 12P hatte bereits 1956 ihren Anfang genommen. Nach einem Agreement mit Büren und Universal im Jahr 1959 stand der Markteinführung des ersten, patentrechtlich geschützten Piaget-Superlativs nichts mehr entgegen. Das 12P mit ultraflacher, in beiden Drehrichtungen aufziehender Schwungmasse aus 24-karätigen Massivgold baute lediglich 2,3 mm hoch, was ihm den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde verschaffte. Piagets Referenz 12103, die erste damit ausgestattete Armbanduhr, war 34 Millimeter groß, fünf Millimeter hoch und ab 1960 im Fachhandel zu haben.

Die Philosophie des Architekten, Bildhauers und Produktgestalters Max Bill, „das Nützliche, das auf schöne Art Bescheidene“ zu schaffen, äußerte sich zu Beginn der 1960-er Jahre in einer Serie von vier Armbanduhr-Zifferblättern. Der Auftrag stammte von Junghans in Schramberg. Auf die Gestaltung des Gehäuses nahm der Publizist und Hochschullehrer ebenfalls Einfluss. Diese klar und sachlich gestalteten Zeitmesser demonstrierten das, was Max Bill als „Produktform“ bezeichnete. 1962 gelangten sie für ungefähr 75 Mark in den Fachhandel.

Weil die Golduhren, welche Rado gegen 1960 nach Fernost exportierte, wegen deutlicher Kratzspuren häufig aufpoliert werden mussten, erteilte der damalige Chef Paul Lüthi den Auftrag, mit Hartmetallen zu experimentieren. Er wusste, dass die gängigen Gehäusedesigns nicht zu den gewünschten Resultaten führen würden. Nach vielen Versuchen zelebrierte Rado 1962 eine Weltpremiere: Die Geburt der kratzfesten Armbanduhr „DiaStar“, eine Zusammensetzung aus „Diamant“ und „Star“. Wegen des gewöhnungsbedürftigen ovalen Designs stieß die „DiaStar“ anfänglich auf eher zurückhaltende Resonanz. 1987 konnte der Verkauf der 1,5-millionsten ovalen „DiaStar“ registriert werden. Wer diesen Millionseller sein Eigen nennen möchte, muss nur nach dem „Original“ fragen.

1964

In den 1960-er Jahren führte auch beim 1951 gegründeten Volkseigenen Betrieb Glashütter Uhrenbetriebe, kurz VEB GUB genannt, an eigenen Automatikwerken für Armbanduhren kein Weg vorbei. 1964 erschien die 12½-linige „Spezimatic”. Davon gab es zwei unterschiedliche Ausführungen: Kaliber 06-25 (alte Bezeichnung 74), Höhe 4,4 mm, und 06-26 (alt 75) mit Fensterdatum und einer Höhe von 4,9 mm. Als vergoldete Sonderversion von 06-26 präsentierte sich zudem das Kaliber 06-66. Letzteres wurde ausschließlich in massivgoldenen Gehäusen verwendet. Von der Gesamtproduktion (06-25: 1.864.492 Werke, 06-26: 1.858.466 Werke) gingen als begehrte Devisenbringer mehr als ein Drittel in den Export. Mitunter erreichte die Exportquote satte 50 Prozent. 1978 stellte der GUB die Fertigung der „Spezimatic” ein.

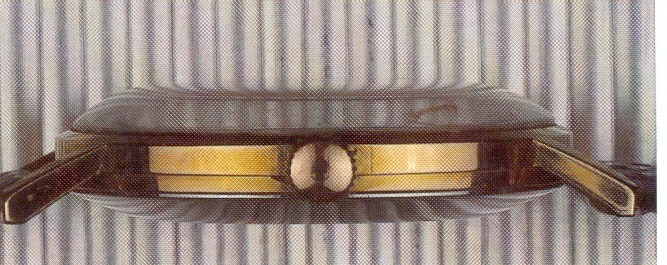

1969

Zehn Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit gingen der Weltpremiere am 25. Dezember 1969 in Tokio voran. Für die weltweit erste Quarz-Armbanduhr namens Astron 35SQ, Frequenz 8.192 Hertz, zeichnete bei Seiko ein Team unter Leitung von Tsuneya Nakamura verantwortlich. Das 8-steinige Werk besaß einen Durchmesser von 30 Millimetern, die Höhe lang an der dicksten (Batterie-) Stelle bei 6,1 Millimeter. Innerhalb einer Woche gingen mehr als 100 dieser Zeitmesser mit Goldgehäuse zum Stückpreis von 450.000 Yen über die Ladentheke. Dieser spontane Erfolg gründete sich auch auf der Tatsache, dass die Gangabweichung im Temperaturspektrum zwischen plus vier und plus 36 °C bei monatlich nur fünf Sekunden lag.

Lange hat es gedauert, bis Spezialisten in Japan und der Schweiz den Chronographen um einem Selbstaufzug bereichern konnten. 1969 präsentierten Seiko und Zenith integriert konstruierte Automatik-Chronographen mit Zentralrotor und Schaltradsteuerung. Breitling, Hamilton und Heuer brachten ein modulares System mit Komponenten von Dubois-Dépraz (Kulissen-Chronograph) und Büren (Mikrorotor-Automatik).

Auf gehts! Teil 8 der Zeitreise entführt Sie in die 70er und 80er Jahre, in der eine echte Uhrenkrise fast zu einem Markensterben geführt hätte.

0 Kommentare

Trackbacks/Pingbacks